श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22 (Bhagavad Geeta Adhyay 3 Shloka 22 in Hindi): श्रीमद्भगवद्गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का एक दिव्य मार्गदर्शन भी है। इसमें हर श्लोक जीवन के किसी न किसी गूढ़ सत्य को उजागर करता है। अध्याय 3, जो “कर्मयोग” पर आधारित है, उसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्म से ही आत्मा की शुद्धि होती है और इसी के द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है।

परंतु जब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण यह कहते हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कोई कार्य नहीं है, न कुछ प्राप्त करना है, फिर भी वे कर्म करते हैं—तो यह वाक्य एक रहस्य और एक प्रेरणा दोनों बन जाता है। इसी गूढ़ भाव को स्पष्ट करता है श्लोक 3.22, जो इस लेख का केंद्र बिंदु है।

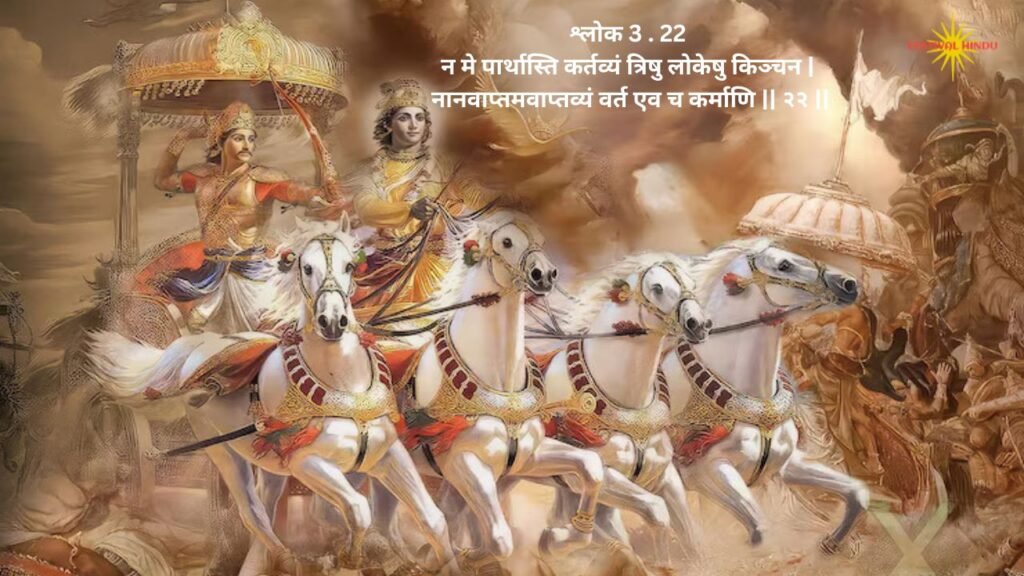

भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22 का मूल पाठ और अर्थ

श्लोक 3.22 : मूल पाठ और भावार्थ

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन |

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि ||

हे पार्थ (अर्जुन)! तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है, न मुझे कुछ प्राप्त करना है, न ही किसी वस्तु का अभाव है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ।

यह भावार्थ जितना सरल प्रतीत होता है, इसका दर्शन उतना ही गहन और रहस्यपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें न तो किसी उपलब्धि की चाह है, न किसी कमी की पूर्ति की आवश्यकता, फिर भी वे कर्म करते हैं। यह इस बात की घोषणा है कि कर्म केवल उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए किया जाना चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण का कर्म: आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रेरणा है

अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब भगवान स्वयं पूर्ण हैं—जिन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जो आत्माराम हैं—तो वे कर्म क्यों करते हैं? इसका उत्तर स्वयं श्रीकृष्ण देते हैं – वे इसलिए कर्म करते हैं ताकि संसार के लोग उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करें।

यहाँ श्रीकृष्ण केवल एक उपदेशक नहीं हैं, बल्कि एक सजीव उदाहरण हैं। वे जो सिखाते हैं, वही जीते भी हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि “तुम कर्म करो, मैं केवल देखूँगा”, बल्कि वे स्वयं युद्धभूमि में अर्जुन के सारथी बनते हैं, रणभूमि में शस्त्र उठाते हैं, संकटों में धर्म की रक्षा करते हैं और समाज के कल्याण के लिए जीवन भर कर्म करते हैं।

उपनिषदों से पुष्टि: परमेश्वर के कर्म का रहस्य

श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान के बारे में एक अत्यंत गूढ़ श्लोक है –

“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समः चाभ्यधिकः च दृश्यते।”

“भगवान का कोई विशेष कार्य नहीं होता, और न ही उनके समान या उनसे बढ़कर कोई होता है। उनकी शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं—ज्ञान, बल और क्रिया तीनों में वे पूर्ण हैं।”

इसका अर्थ है कि भगवान की सारी इन्द्रियाँ दिव्य हैं, वे बिना शरीर के भी सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वे कार्य करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल भौतिक नहीं होता – उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और लोक कल्याण होता है।

कर्म का सही दृष्टिकोण: फल के लिए नहीं, धर्म के लिए

मनुष्य अक्सर कर्म को केवल फल प्राप्ति का साधन मानता है—जैसे नौकरी करना, पैसा कमाना, सुख पाना। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। सही कर्म वह है जो निष्काम हो—जिसमें कर्ता को न तो परिणाम का अभिमान हो और न ही चिंता।

भगवान श्रीकृष्ण ने इसी भावना से कर्म किया। वे जानते थे कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी उन्होंने हर कार्य को पूरे मन, बुद्धि और धर्म के अनुसार किया। वे एक राजकुमार, एक गुरु, एक मित्र, एक शरणदाता और एक नीति-निर्माता के रूप में हर भूमिका निभाते रहे। उनका जीवन कर्म का जीवंत उदाहरण है।

अर्जुन को शिक्षा: केवल ज्ञान नहीं, कर्म आवश्यक है

श्रीकृष्ण, अर्जुन को युद्धभूमि में यही समझा रहे हैं। अर्जुन ज्ञान और भक्ति की बात करता है, लेकिन कर्म से पीछे हटना चाहता है। वह सोचता है कि युद्ध हिंसा है और इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। तब श्रीकृष्ण उसे बताते हैं कि भगवान होकर भी मैं कर्म करता हूँ, तो तू क्यों पीछे हट रहा है? अगर मैं कर्म न करूँ तो लोग भी आलसी हो जाएँगे, और समाज में अराजकता फैल जाएगी।

यह बात आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि नेता, शिक्षक, माता-पिता और समाज के आदर्श लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएँ, तो आम जनता भी अनुशासन खो देगी। इसलिए कर्म करना केवल व्यक्तिगत धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

श्रीकृष्ण का आदर्श जीवन: प्रत्येक भूमिका में कर्मठता

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन स्वयं इस श्लोक की व्याख्या है। वे गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वहीं वे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में धर्म युद्ध भी करते हैं। वे माखनचोर हैं, परन्तु वही रुक्मिणी जैसे श्रेष्ठ नारियों के पति भी हैं। वे एक बालक की तरह माँ यशोदा के सामने डरते हैं, और वही अर्जुन को ब्रह्मज्ञान देने वाले योगेश्वर भी हैं।

उनका जीवन एक गीता है—जिसे पढ़ा नहीं, बल्कि जिया जाता है। वे दिखाते हैं कि चाहे आप राजा हों या सामान्य गृहस्थ, हर किसी को अपने जीवन में कर्म करना ही चाहिए।

शाश्वत प्रेरणा: जब पूर्णत्व भी कर्म करता है

यह श्लोक केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, यह एक शाश्वत प्रेरणा है। जब भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हम अक्सर कहते हैं – “क्या मिलेगा इतना करने से?” लेकिन श्रीकृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि फल नहीं भी मिले, तो भी धर्म की रक्षा होती है, आत्मा शुद्ध होती है और समाज में संतुलन बना रहता है।

श्रीकृष्ण कर्म करते हैं – न फल के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए – बल्कि इसलिए कि कर्म करना ही धर्म है। यह शिक्षा हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए।

निष्कर्ष: कर्म ही धर्म है, और धर्म ही जीवन

गीता का यह श्लोक हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यह हमें बताता है कि जब पूर्ण और परिपूर्ण भगवान भी कर्म करते हैं, तो हमें तो और भी अधिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। कर्म को बोझ नहीं, बल्कि पूजा मानना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है।

आज के युग में, जब लोग केवल फल के पीछे भागते हैं, श्रीकृष्ण का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि:

“कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं।”

और –

“जो फल की परवाह किए बिना कर्म करता है, वही वास्तव में ज्ञानी और भक्त है।”

यदि यह लेख आपको प्रेरित करता है, तो आप इसका अध्ययन बार-बार करें, क्योंकि यह श्लोक केवल कर्म का उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शक मंत्र है।

हर मनुष्य का धर्म है—कर्म करना। और वह भी ऐसे, जैसे भगवान करते हैं – निःस्वार्थ, निष्काम और लोककल्याण के लिए।

Resources (संदर्भ स्रोत)

- श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय 3, श्लोक 22) – मूल ग्रंथ एवं अनुवाद प्रमुख अनुवादक:

- स्वामी प्रभुपाद (ISKCON – भगवद्गीता जैसे कि यह है)

- गीता प्रेस, गोरखपुर

- श्वेताश्वतर उपनिषद् (अध्याय 6, श्लोक 7-8) – जिसमें परमेश्वर की दिव्यता, स्वतंत्रता और कर्म से परे स्थिति का वर्णन है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22 का मुख्य संदेश क्या है?

उत्तर: इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें और अपने कर्तव्यों का पालन करें।

क्या भगवान को भी कर्म करना पड़ता है?

भगवान को कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो और मनुष्य उनके आचरण से प्रेरित होकर कर्म करता रहे।

क्या गीता अध्याय 3 श्लोक 22 आज के समय में भी प्रासंगिक है?

उत्तर: बिल्कुल। आज जब लोग स्वार्थ और लाभ की भावना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, यह श्लोक उन्हें धर्म, आदर्श और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाता है।

कर्मयोग का क्या अर्थ है?

उत्तर: कर्मयोग का अर्थ है – फल की चिंता किए बिना धर्म के अनुसार कर्म करना। यह गीता में बताए गए तीन मुख्य योगों (ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग) में से एक है।

भगवान श्रीकृष्ण को आत्माराम क्यों कहा गया है?

उत्तर: क्योंकि वे पूर्ण, आनंदस्वरूप और आत्मतृप्त हैं। उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वे लोककल्याण के लिए कर्म करते हैं।