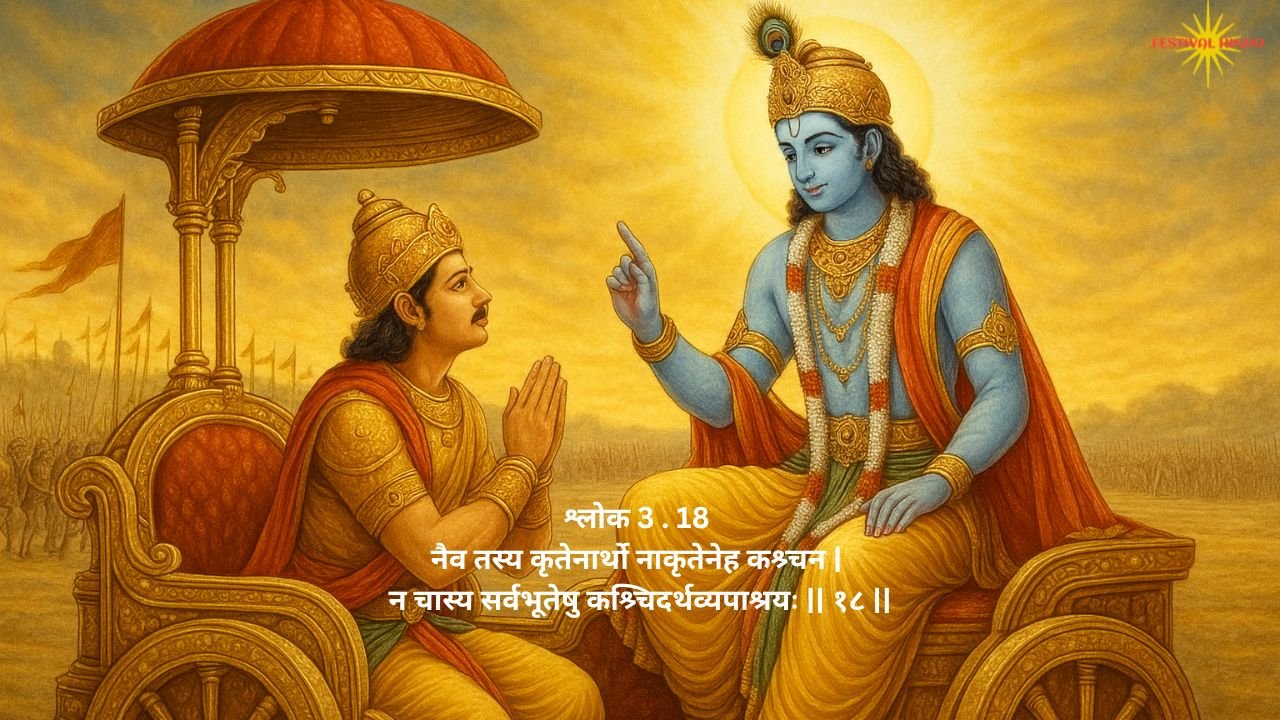

श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18 (Bhagavat Geeta Adhyay 3 Shloka 18 in Hindi): श्रीमद्भगवद्गीता का प्रत्येक श्लोक आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट करने वाली एक अमूल्य सीख है। अध्याय 3, जिसे कर्मयोग का अध्याय कहा गया है, में भगवान श्रीकृष्ण जीवन के कर्म-सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। श्लोक 3.18 में वे एक ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ आत्मा न तो कर्म में बंधी होती है और न ही अकर्म में – यह अवस्था है स्वरुपसिद्ध आत्मा की।

भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18 — मूल श्लोक 3.18 एवं अर्थ

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्र्चन |

न चास्य सर्वभूतेषु कश्र्चिदर्थव्यपाश्रयः || 3.18

न – कभी नहीं; एव – निश्चय ही; तस्य – उसका; कृतेन – कार्यसम्पादन से; अर्थः – प्रयोजन; न – न तो; अकृतेन – कार्य न करने से; इह – इस संसार में; कश्र्चन – जो कुछ भी; न – कभी नहीं; च – तथा; अस्य – उसका; सर्वभूतेषु – समस्त जीवों में; कश्र्चित् – कोई; अर्थ – प्रयोजन; व्यपाश्रयः – शरणागत |

अनुवाद:

ऐसे व्यक्ति के लिए, जो आत्मबोध प्राप्त कर चुका है, न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है | उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती |

भावार्थ

यह श्लोक उन आत्मज्ञानी संतों की स्थिति को स्पष्ट करता है जो भगवत्प्राप्ति कर चुके होते हैं। वे न तो सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हैं और न ही उनसे विमुख होकर पाप का भागी बनते हैं। क्योंकि उनका कर्म अब नित्य भक्ति और सेवा में रूपांतरित हो चुका होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मलीन होते हैं और उन्हें किसी बाहरी क्रिया या जीव पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती।

तात्पर्य: स्वरुपसिद्ध आत्मा की पहचान

स्वरुपसिद्ध आत्मा वह होती है:

- जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुकी होती है — अर्थात् आत्मा की पहचान कर चुकी होती है।

- जिसके कर्म अब केवल भगवान की सेवा में लग जाते हैं।

- जिसे न अपने कर्तव्यों से कोई स्वार्थ होता है और न ही उसे अन्य किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है।

कर्म और भक्ति का अंतर

इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म और भक्ति दो अलग अवस्थाएं हैं:

| विषय | कर्मयोगी | भक्ति में स्थित आत्मा |

|---|---|---|

| उद्देश्य | मन की शुद्धि और मुक्ति की तैयारी | भगवान की सेवा और प्रेम |

| कर्म | नियमित सांसारिक कार्य | सेवा, पूजा, ध्यान आदि |

| निर्भरता | शरीर व समाज पर निर्भर | केवल भगवान पर आश्रित |

| फल की इच्छा | नहीं होती, लेकिन कर्म करना अनिवार्य है | न कर्म की बाध्यता, न फल की इच्छा |

इतिहास में दो प्रकार के संतों की स्थिति

कर्मयोगी संत – जैसे प्रह्लाद, अम्बरीष, ध्रुव

- ये संत भगवान में अनुरक्त होते हुए भी अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे।

- उनका जीवन कर्म और भक्ति का संतुलन था।

वैरागी संत – जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु

- इन्होंने संसारिक कर्तव्यों का परित्याग किया।

- वे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में तल्लीन हो गए।

🌼 दोनों ही मार्ग भगवत्प्राप्ति के लिए उपयुक्त हैं, और इन दोनों का उल्लेख कर श्रीकृष्ण यह बता रहे हैं कि आत्मज्ञानी को कोई बंधन नहीं होता।

आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व

आज की जीवनशैली में जब हम हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं — पैसा, प्रतिष्ठा, या सुख — तब यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि परम उद्देश्य आत्म-ज्ञान और भगवान की सेवा है।

यदि हम भी:

- कर्म करते हुए अपने स्वार्थ को त्याग दें,

- अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करें,

- और धीरे-धीरे आत्मज्ञानी बनने की दिशा में अग्रसर हों,

तो हमारे कर्म भी मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं।

श्रीकृष्ण का अर्जुन को संदेश

श्रीकृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई आत्मज्ञानी हो भी गया है, तब भी वह कर्म से विमुख न हो। क्यों? क्योंकि उसका कर्म समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। इसीलिए अगले श्लोकों में वह अर्जुन को कर्म करने की ही सलाह देंगे।

🔚 निष्कर्ष

श्लोक 3.18 हमें कर्म और आत्मज्ञान के बीच की गूढ़ स्थिति को समझने का अवसर देता है। एक आत्मज्ञानी न तो कर्म से बंधता है और न ही उसे निष्क्रियता से कोई लाभ होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है।

हमें यह समझना चाहिए कि:

- कर्म से भागना समाधान नहीं है।

- कर्म को भगवान को समर्पित कर देना ही सच्चा कर्मयोग है।

- और जब आत्मा स्वरूप को पहचान ले, तब न कर्म उसका बंधन होता है, न अकर्म पाप का कारण।

संबंधित प्रश्न (FAQs):

Q1: श्लोक 3.18 का मुख्य संदेश क्या है?

👉 आत्मज्ञानी व्यक्ति को कर्म या अकर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता।

Q2: क्या यह श्लोक निष्क्रियता का समर्थन करता है?

👉 नहीं, यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञानी हो चुका है, केवल वही कर्म से विमुक्त रह सकता है।

Q3: क्या सभी को कर्म करना चाहिए?

👉 हाँ, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए, तब तक नियत कर्म करते रहना ही धर्म है।

Resources : श्रीमद्भागवत गीता यथारूप – बक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, गीता प्रेस

समर्पण ही सर्वोच्च साधना है। कर्म करते हुए भी जब मन भगवान में रम जाए, तभी जीवन सफल होता है।